サワノです。日本語学習、やっていきます。

今回は、過去問1年分を解いていきます。

ということで、解きました。

1級の合格基準は、総合80%以上+6領域全てで得点率50%以上。

6領域とは、敬語、文法、語彙、言葉の意味、表記、漢字。

今回の正解数は…

敬語:12/16

文法:10/10

語彙:17/27

意味:10/16

表記:15/18

漢字:8/12

総合:77/109(70.6%)

いや〜足りないね。

準1級認定が7割得点なので、そこがギリギリラインです。まあ今既に準1レベルはあると捉えるべきなのか…?

特に落としているのが「語彙」。実は全ての領域で語彙知識が原因で失点しています。英検思い出すなぁ。

ということで、誤答および当てずっぽうで当てた問題の復習をしていきます。

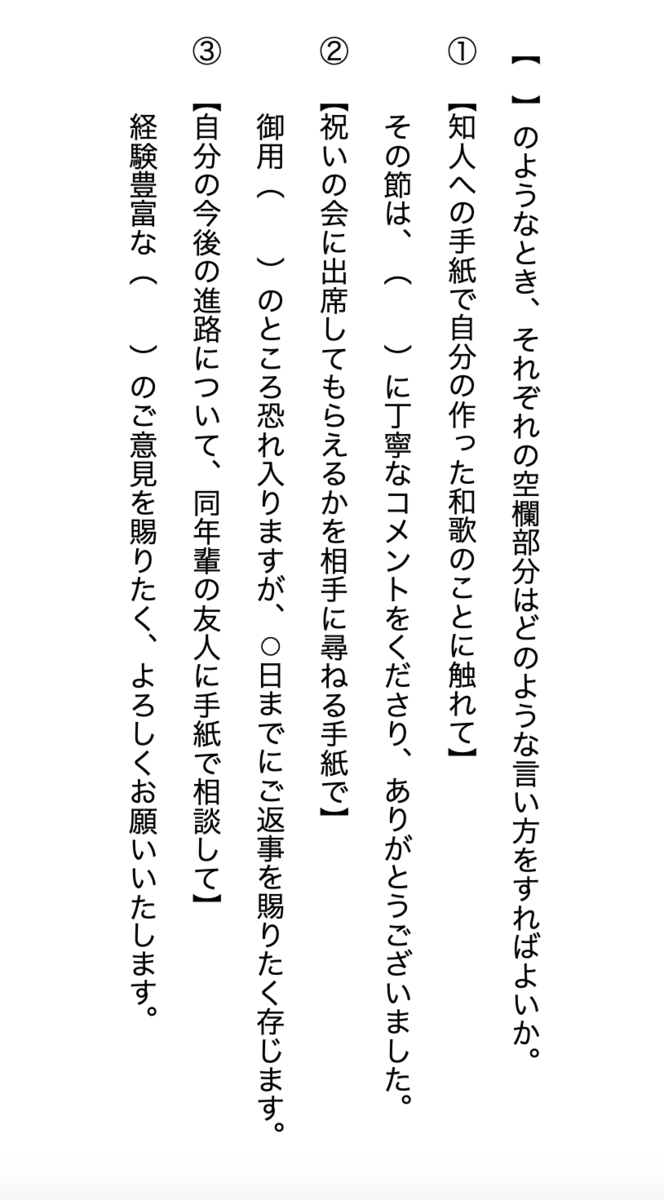

敬語の誤答

失点4つのうち、1つは純粋に考えの及ばぬ間違い。1つは「相手方」という名詞を出せなかったこと。それはいい。

あとの2つは、知識による問題。

「自分の作った和歌」なんてものは存在しねえ!!!!

この条件を見たとき、普通に解いている途中なんですけど笑いが止まりませんでした。あり得ないって。今回のタイトルにもしてしまいました。

で、そんなものの謙譲表現など知るはずもなく。正解は「拙吟」でした。

その次は「御用繁多」という言い回しとのこと。

最後は「大兄」。年上または同年輩の男性に対する2人称とのこと。

ついでに、ここに出てきた選択肢で「師兄」というものがありましたが、「すひん」と読み、禅宗における兄弟子を指すらしい。へぇ〜。

語彙の誤答

さて、ここからは普通に知識不足です。先ほどのような面白問題はあと1つしかありません。

ということで、誤答したもの・知らなかったものを列挙。

・十把一絡げ(じっぱひとからげ)

→何もかもを一緒くたにして扱うこと。

・おもむろに(徐に)

→落ち着いて事を始めるさま。

・つとに(夙に)

→早くから、以前から

・とみに(頓に)

→急に、にわかに

※ここミスったのですがブログで既出だったので大反省

日本語#15 「贖う」と「糾う」、読みも意味も使い分けられるか - 30歳リーマン、趣味で勉強する

言葉の意味の誤答

主に慣用句や故事成語の誤答が多いです。漢検でも苦手なんですよねぇ。

・万感交々至る(ばんかんこもごもいたる)

→様々な感情が次から次へと湧き起こること。

・紅葉を散らす

→恥ずかしさ(や怒り)で顔を赤くすること。

・使嗾(しそう)

→指図してそそのかすこと。「指嗾」とも。

・金釘流(かなくぎりゅう)

→金釘を並べたような、上手いとはいえない字のことを、流派のように言ってあざける語。

※一体いつ使うんですか?

・野趣

→自然のままの素朴なおもむき。田園の風趣。

・芳紀

→年頃の女性の年齢に言う語。「芳紀まさに18歳」。

※広辞苑の例文です。

・禁裏

→宮中、皇居のこと。

※これもブログ既出。

・鶏群の一鶴

→多くの凡人の中にいる一人の優れた人。

・宋襄の仁(そうじょうのじん)

→無益な情けや思いやり。敵対する軍勢に憐れみをかけたらかえって負けてしまった故事から。

・瓜田に履を納れず(かでんにくつをいれず)

→疑われるようなことはしない方が良いということ。瓜畑の中で靴が脱げても、履きなおそうとすると瓜を盗むのではと疑われるため。

※李下に冠を正さず:同義。李の木の下で冠を直そうとすると、実を盗むのではと疑われる。

・亡羊の嘆

→多岐に渡る学問の道の、どこに真理を求めたら良いかわからなくなるのを嘆くこと。多岐亡羊。逃げた羊を追いかけたら道がいくつにも分かれていて見失ってしまった故事から。

・多々益々弁ず

→多ければ多いほどよい。兵の数が多ければ多いほど統率しやすいといった故事から。

表記の誤答

ここは間違い探しっぽい領域でしたね。

・熟読玩味(じゅくどくがんみ)

→じっくり味わって読むこと。

・知悉(ちしつ)

→知り尽くすこと。

・仄聞(そくぶん)

→ほのかに聞くこと。間接的にちょっと聞くこと。

・有為転変

→世事の移り変わりやすいこと。

※私は「有為天変」という誤りを見抜けませんでした。

・篤と

→よく、念を入れて。「とくと見よ」の篤。

漢字の誤答

主に四字熟語の誤答が多いです。漢検でも苦手なんですよねぇ(2回目)。

・昵懇(じっこん)

→親しいこと。懇意。

※「昵」は「ちか-づく」という意味。

・沈魚落雁

→美人の容貌の優れて艶やかなこと。美しさに圧倒されて、魚は水底に隠れ、鳥も地に落ちるということ。

※羞花閉月:同義。花は恥じらい月も隠れる。

・金城湯池

→守りが堅固で容易に攻め落とせない城。金の城壁と熱湯の堀。

・拳拳服膺(けんけんふくよう)

→常に心に刻んで忘れないこと。

・弊履

→破れた靴。転じて、何の役にも立たないもの。

・瀰漫(びまん)

→広がってはびこること。

※これもブログ既出。禁裏と瀰漫はこちら。

日本語#16 読めるけど書けない字が多い - 30歳リーマン、趣味で勉強する

語彙の誤答(面白問題)

まず、ヒントが少なすぎる。出自で分類?何を言っているんだ。

そして、それぞれの類を見ても何の分類かてんで見当がつかない。この時考えていたのは「峠って国字の代表だよな」ということでした。

そして選択肢を見る。その時サワノに電流走る。

「キリスト」がいるやん!ということは欧州由来の外来語だ。それに当てはまるのは二の合羽。歌留多も確定で良い。

そして、そういう括りなら四はいよいよ国字で良さそう。選択肢だと、実は音読みが思いつかない「畑」もきっとそう。凧、榊、笹もめちゃくちゃシンパシー感じる。

「瓶」と「娑婆」は正直分からないが…選択肢に「伽藍」があるので、娑婆と合わせて宗教(仏教)系の言葉っぽい。

…ここで快進撃は終了。読み方的に羅紗と夜叉のどちらかは娑婆とセットだろうが、そもそも瓶が謎だし、他のつながりは分からない。ということでここからはダイスロールです。

正解はこちら。

一:中国からの借用語(平安中期〜江戸時代にかけて伝わったもの。唐音。)

→瓶、行灯、饅頭、風鈴

二:キリスト教伝来とともに日本にもたらされたもの

→合羽、基督、羅紗、缶、襦袢、歌留多

C:梵語を漢字で表したもの

→娑婆、旦那、夜叉、刹那、伽藍

D:国字

→峠、凧、畑、榊、笹

・ビン借用語か。ほんで缶は外来語かい。まあ英語でcanだしそうか。

・羅紗は毛織物のこと。襦袢は肌着。

・旦那、仏教用語だったのか…

・刹那よ、お前もか

ということで、過去問1年分解いてみた結果でした。

う〜ん語彙力。これは相当詰めていかないといけなそうですね。

でも、実は学習したからこそ取れた問題もありました。今回は誤答にフォーカスしたので触れていませんが、「久闊を叙する」、「顚末」、「軋む・軋轢」あたりは記事にもまとめていてクリアできたものでした。

ところで、幼少からゲームをずっとやっている人間なのですが、やっぱり見たことある語はその影響もあって多かった気がします。

今もプレイしている、とあるオープンワールドゲームの影響で、「金城湯池」と「伽藍」は知りましたね。

まあ、入り口はこんなんでいいと思うんです。ちゃんと調べて知識にできればね。